Au Gaec Delahais, en Seine-maritime, la production de lin avait été arrêtée en 2012 suite à la conversion en agriculture biologique. Il fallait alors se concentrer sur la production laitière en travaillant l’autonomie, donc l’implantation de prairie pour valoriser au mieux le pâturage et le séchoir en grange. Le mélange céréalier a été introduit dans la même logique.

Suite à un problème technique du séchoir et à la nécessité de réduire temporairement la surface d’herbe, il a fallu réintroduire une nouvelle culture. Pour les associés, le lin semblait une meilleure option qu’une céréale.

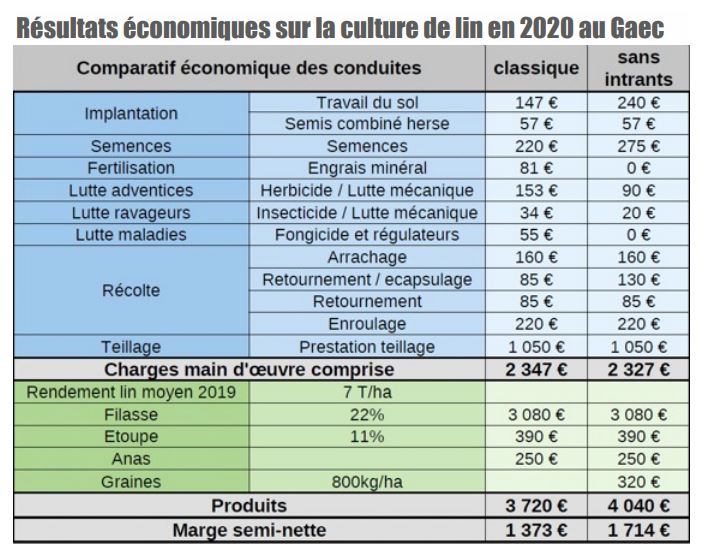

“L’objectif était d’avoir un lin propre, présentable pour la filière, avec un rendement en fibres et en grains qui ne soit pas inférieur de plus de 20 % à ce qui peut se faire en conduite classique, afin d’aboutir à une marge comparable.”

L’intérêt d’une culture ayant un cycle de 100 jours était aussi de libérer la parcelle assez tôt pour préparer l’implantation de la prairie suivante.

“Ecologiquement parlant, nous voulions une culture où on puisse faire l’impasse sur l’apport de fertilisant en valorisant les reliquats azotés des cultures précédentes. On comptait maîtriser les ravageurs -surtout l’altise- en mettant toutes les conditions de levée de notre côté. Au niveau adventices, on estimait à deux passages mécaniques les besoins de désherbage.”

Quelles sont les conditions clés de réussite ?

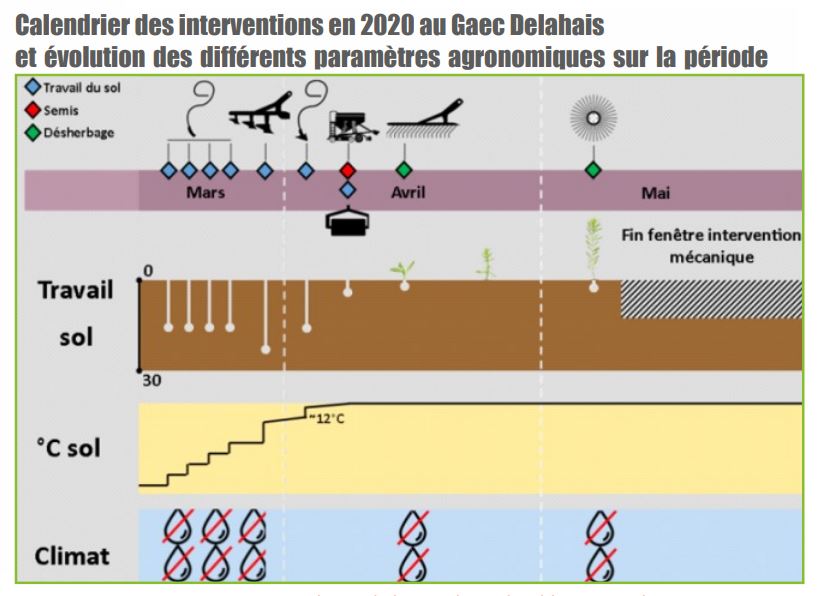

Les associés estiment que la réussite de cette culture repose sur leur rotation à faible salissement : prairie multi-espèce de 4 ans – méteil – lin de printemps, mais aussi sur un semis dans de bonnes conditions. Pour Antoine, il faut savoir repérer les problématiques de son sol grâce à des outils de diagnostic agronomiques et être prêt à multiplier les passages de déchaumage à dents pour avoir un sol structuré et réchauffé. Il s’agit d’être patient, en plaçant la date de semis au bon moment pour être sur un sol chaud et sec en surface mais humide en profondeur, en avril. La réussite peut être au jour près. Il faut être attentif aux prévisions météorologiques et guetter les intervalles sans précipitations entre les déchaumages et le semis.

“Il faut que les 15 premiers centimètres de la culture poussent le plus vite possible, et ensuite le plus lentement, pour que les fibres se développent. J’en retiens surtout une leçon agronomique : l’impact d’une culture sur la rotation se voit longtemps après. Sur le lin, j’ai constaté la présence de chénopodes sur une zone précise datant d’un précédent betterave de 2012 ! Je reste donc prudent et j’attends de voir ce que vont donner les années à venir sur les rendements de lin et le reste de ma rotation. Et je n’oublie pas le facteur météo, qui conditionne la réussite de la conduite.”

En 2020, les résultats sont satisfaisants :

“Mon approche est avant tout agronomique : j’ai constaté une recrudescence des chiendents et des rumex sur ma parcelle. Grâce à une formation sur les plantes bio-indicatrices, j’ai su relier ça au phénomène de compaction. Je n’ai donc pas hésité à décompacter avant implantation.”

Côté variétés, Bolchoï a bien fonctionné (7,6t/ha), Nathalie un peu moins (6,6t/ha).

“On a eu un peu d’oïdium sur Nathalie, avec peut être une conséquence sur le rendement (à voir au teillage sur la qualité), précise Antoine. J’ai utilisé le même matériel de semis qu’en 2012, avec une densité à 2300 graines/ha pour compenser la perte par désherbage mécanique”.

Les associés ont bénéficié d’un appui technique de la coopérative Agylin, sur cette période critique et pour la mise en place. Finalement, le rendement était identique au conventionnel, à la fois en paille et en graines.

“Une très bonne surprise si l’on compare à mes attentes initiales !”

L’agriculteur qui réalise la récolte en prestation pour le GAEC confirme :

“J’ai réalisé le chantier d’écapsulage sur la parcelle du GAEC Delahais, et j’ai été surpris de la qualité apparente de la paille et surtout de la propreté de la parcelle. J’avais plutôt l’habitude de voir des parcelles bio enherbées, mais là le résultat était quasiment aussi propre que sur une parcelle conventionnelle.”

Les associés se projettent sur la prochaine campagne pour améliorer la conduite de la culture, notamment au moment délicat de la récolte.

“Sur les fourrières, l’écapsulage abîme un peu le lin et laisse moins de marge de manœuvre sur la fin du rouissage. Une idée serait de rentrer les fourrières avant l’intérieur de la parcelle, pour anticiper les roulages ensuite. L’écapsulage retournage serait donc fait 8 à 15 jours plus tôt sur cette partie. On projette également de semer un peu plus dense en 2021 (2500 g/ha) car la parcelle qui le portera pêche un peu sur les rendements”.

Le GAEC Delahais à ce jour

- 3 UTH : 2 associés Antoine, Thomas et Jean-Emile, salarié temps plein polyvalent et compétent en mécanique

- 2 WE libres sur 3. Engagements au Civam, Biolait, Cuma, Segrafo, commune

- 123 ha de limons profonds situés sur une aire d’alimentation de captage (105 ha de prairies dont 60 de permanentes, 9 ha de méteil et 9 ha de lin), 1,1 m de pluie par an bien répartis sauf depuis 3 ans

- 90 laitières dont 15 nourrices, 300 000 l de lait vendus/an à Biolait, 2 boeufs de 3 ans /an, 1 veau de lait par mois commercialisés en

caissettes

- 800 t d’herbe séchée en grange (solaire + déshumidificateur électrique) : achat d’herbe sur pied (30 ha), vente de foins en excédent (jusqu’à 200 t en bonne année, moins depuis 3 ans)

- Achats : 17 000 l de fuel , 350 000 kwh, 200 t de paille, eau, minéraux et complément bactérien pour la litière

- Depuis 2012 en bio. 120 000 € de Valeur ajoutée (avec aides), jusqu’à 145 000 € en bonne année d’herbe sans l’apport du lin.

Témoignage recueilli dans le cadre du réseau Dephy Ferme par Guillaume Beauer, Réseau des Civam Normands.

Publié dans la Lettre de l’Agriculture Durable #95 – pour télécharger l’un des numéro ou vous abonner, rendez-vous ici.