Fermoscopie – GAEC Les bergers

Benjamin LAGET et Jocelyn UZU sont installés à Rouez en Champagne dans la Sarthe (72). En polyculture et élevage (ovin viande et volaille), ils cherchent à améliorer leur valeur ajoutée et à réduire les coûts de production.

SAU : 120 ha – Nombre d’UTH : 2

Sol : Argilo-calcaire (50 %), Limons sur schiste (50 %) – Pluviométrie : 700 mm

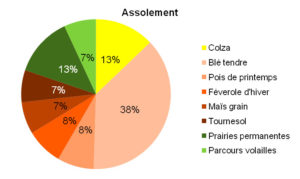

Cultures : Blé tendre d’hiver, colza d’hiver, féverole hiver, maïs grain, pois protéagineux printemps, tournesol

Indicateurs technico-économiques

Coût engrais = 60 €/ha Coût pesticides = 54 €/ha

EBE/produits = 28 % VA/produits = 26 %

EBE/UTH = 51 140 € VA/UTH = 46 810 €

Leurs objectifs

- Pérenniser l’exploitation dans une optique de transmission.

- Sécuriser les revenus en optimisant les marges des différents ateliers.

- Produire en respectant l’environnement, en recherchant l’autonomie et en faisant vivre le «tissu local».

- Concilier vie familiale et vie professionnelle en répartissant les charges de travail.

Leur parcours

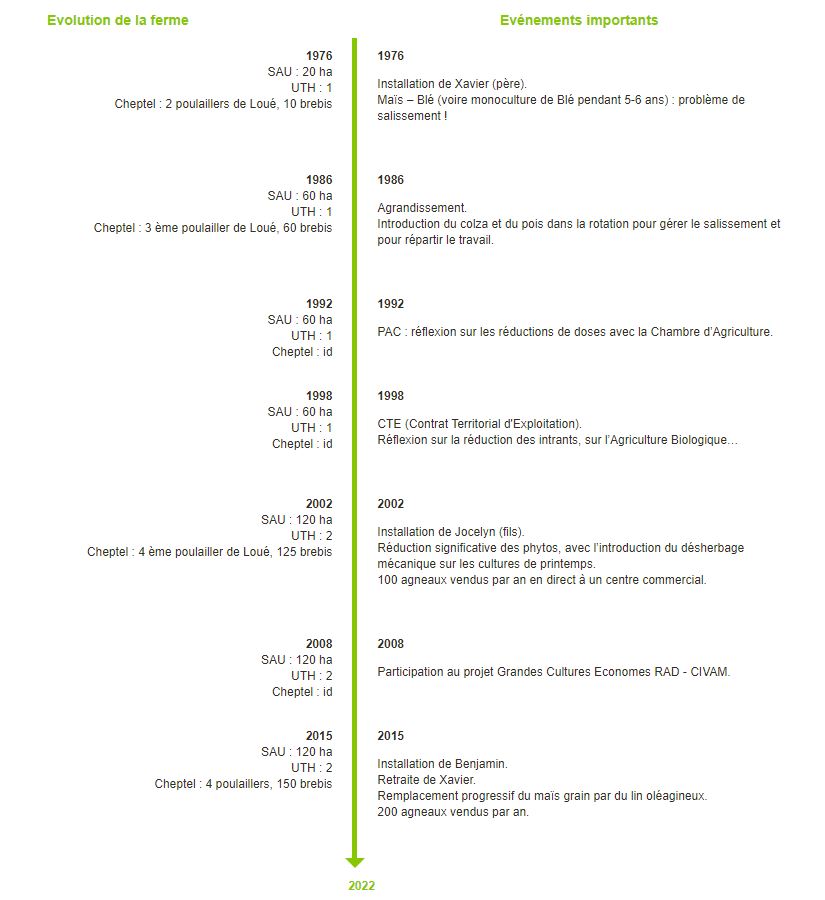

Qu’est-ce qui vous a amenés à produire économe ?

Xavier : « A mon installation en 1976, mon système était en conventionnel. Très vite, je me suis rendu compte des limites : mes pratiques dépendaient en grande partie des conseils des technico-commerciaux, conseils qui étaient trop souvent orientés dans leurs propres intérêts … Or, si j’ai choisi ce métier, c’est avant tout pour l’autonomie qu’il procure. Et puis un jour, j’ai lu un article sur les travaux de Patrick Saulas (ingénieur à l’INRA de Paris-Grignon) sur la diminution des charges opérationnelles et le maintien des marges brutes en blé. Celui-ci est ensuite intervenu lors d’une journée de formation organisée par le CIVAM de la Sarthe. C’est là que nous avons commencé nos travaux sur la réduction des phytos : d’abord en blé, avant d’élargir à l’ensemble des cultures de l’exploitation. »

Comment vous y êtes-vous pris ?

Jocelyn : « Nous avons d’abord diversifié nos cultures. Car c’est le premier levier à mettre en œuvre pour être moins dépendant des intrants, et notamment des phytos. Une rotation diversifiée permet de mieux gérer le salissement des parcelles et de limiter la pression en bioagresseurs. Ensuite, quand le salissement n’est plus gérable, nous labourons, pour repartir de zéro. Et nous essayons de ne pas labourer l’année suivante pour éviter de remettre les mauvaises herbes en surface.»

Qu’est-ce qui était le plus compliqué / le plus simple ?

Xavier : « Le plus compliqué, c’était d’acquérir l’autonomie décisionnelle. En effet, ce n’est pas si facile de se détacher des technico-commerciaux (qui sont d’abord commerciaux avant d’être techniciens d’ailleurs !!!) et de choisir le produit que l’on veut. A l’inverse, le plus simple, c’était de diversifier nos cultures. Nous avons rapidement trouvé des débouchés : le négoce pour les oléagineux, la coopérative de Loué pour les céréales, des éleveurs pour les protéagineux. »

Si c’était à refaire ?

Xavier : « J’aurais commencé plus tôt ! Je suis aujourd’hui retraité, mais j’ai l’impression d’avoir redécouvert mon métier sur la fin de ma carrière … et j’aurais eu encore plein de choses à tester ! Mais bon, il faut aussi savoir laisser la place aux jeunes, ils ont plein d’idées. Et puis je suis content d’avoir transmis un système qui tourne d’un point de vue économique et agronomique. »

Benjamin : « Je me rends compte effectivement que le système mis en place par Jocelyn et son père a permis de sécuriser mon installation. Les risques sont mieux répartis, et les revenus plus réguliers. »

De quoi êtes-vous les plus fiers ?

Jocelyn et Benjamin : « De notre rotation. Nous sommes fiers d’avoir un système de culture diversifié, qui nous permette d’être économe en intrants et performant économiquement. Nous ne cherchons pas à faire mieux ou plus que les voisins, nous voulons simplement vivre de notre métier. Car le rendement c’est une chose, mais ce n’est pas lui qui nous fait vivre ! »

Et demain ?

Benjamin : « Nous avons commencé à remplacer le maïs grain par du lin oléagineux de printemps, qui est moins gourmand en désherbage, mais qui est surtout plus intéressant économiquement. Étant donné que le lin est une culture sous contrat, le prix à la tonne est assuré. L’autre culture que nous aimerions remplacer, c’est le tournesol. Cette culture est vraiment difficile à gérer dans notre secteur : à la levée, ce sont les limaces, les corbeaux et les pigeons, les lièvres … qui nous posent problème ; et à la récolte, c’est le niveau d’humidité qui peut nous gêner. L’idéal serait de remplacer le tournesol par une autre culture de printemps, afin de préserver l’alternance de cultures d’automne et de printemps, levier qui nous permet de maîtriser le salissement dans nos parcelles. De plus, concernant la marge globale des cultures, nous avons trouvé un équilibre entre les cultures d’automne et de printemps : nous souhaitons le conserver. »

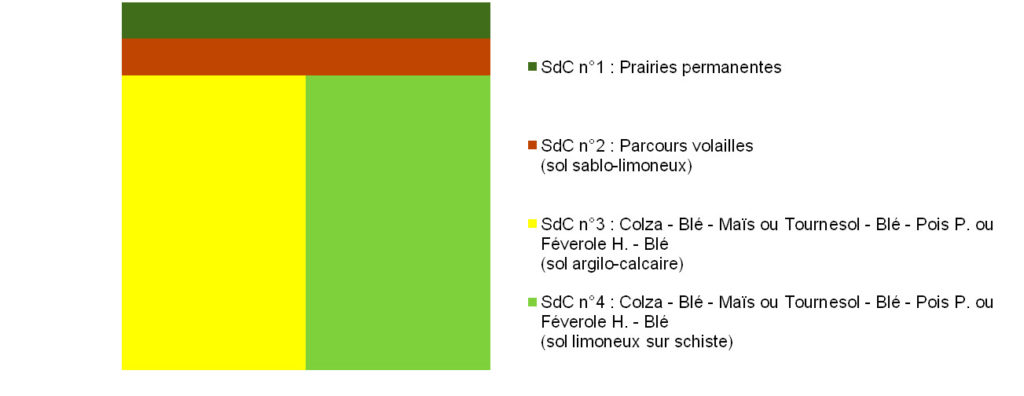

Les cultures

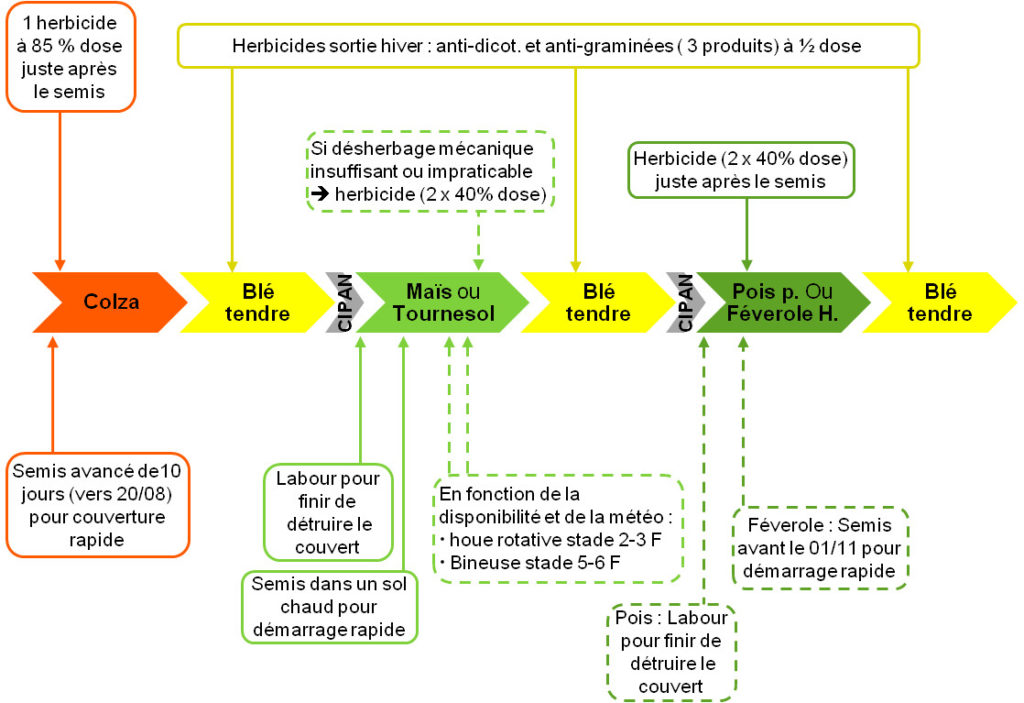

Quatre systèmes de culture sont mis en œuvre sur l’exploitation en fonction des types de sol et des usages. Les rotations sont construites sur une base Colza – Blé – Culture de printemps – Blé – Protéagineux – Blé. Le choix de la culture de printemps et du protéagineux varie en fonction des observations, de la pression adventices…

Focus technique SdC n°3 : Stratégie globale de maîtrise des adventices

La rotation mise en place, l’alternance labour-non labour, le recours au désherbage mécanique et l’application d’herbicides uniquement sur observation conduit à un IFT herbicide réduit.

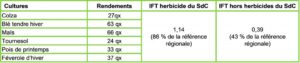

Résultats techniques du SdC n°3

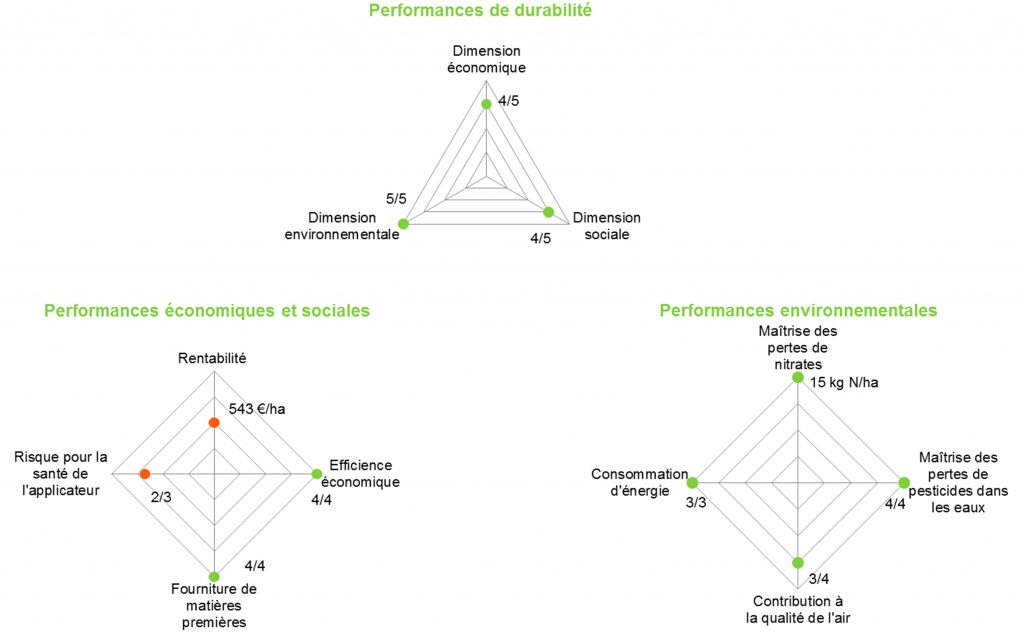

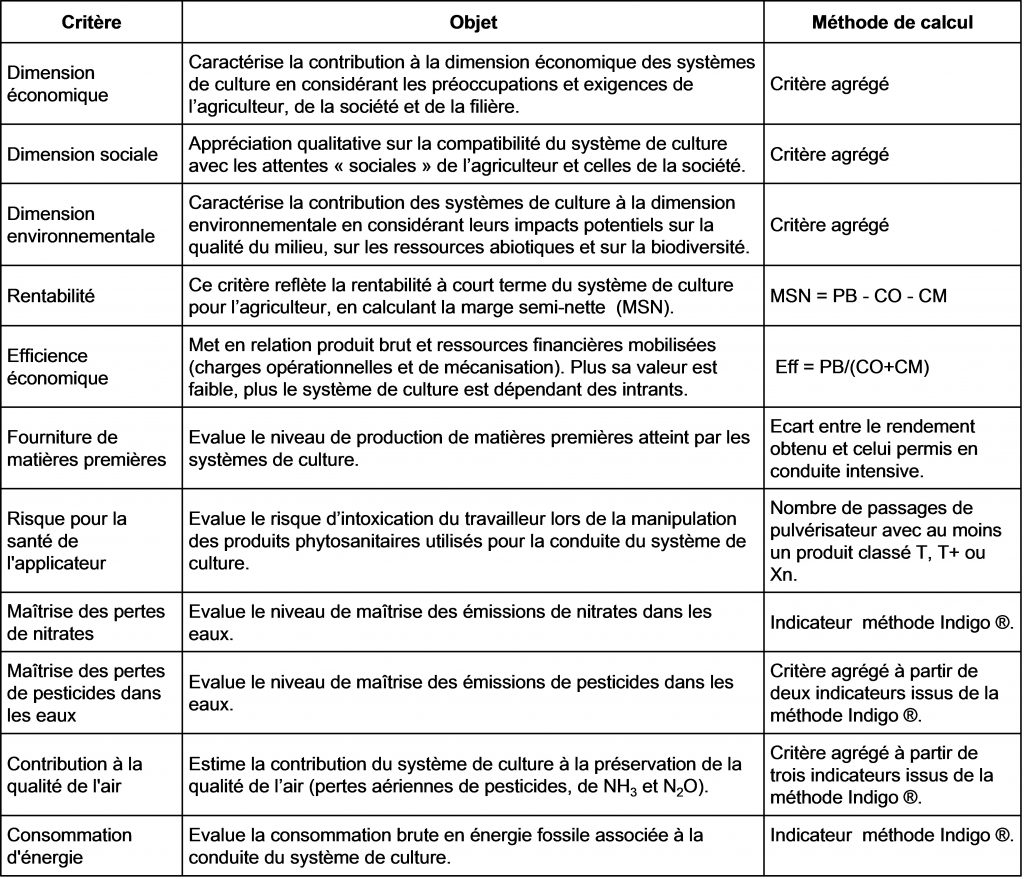

Performances du SdC n°3

Elevage

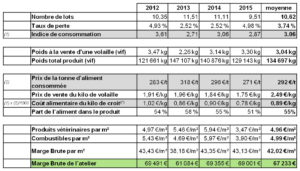

Volailles

Surfaces : 4 poulaillers de 400 m² ⇒ maximum 11 poulets/m² 8 ha de parcours extérieur ⇒ minimum 4 m²/poulet

Espèces : poulets, chapons, pintades, dindes, dindons, canards

Production : 1 poulet est élevé en 84 jours (2 fois plus qu’un poulet standard) environ 4 400 poulets par bande dans un poulailler

Filière : céréales ⇒ ALIFEL (usined’ALIments des volaillesFErmières deLoué) ⇒ aliments

(*)Coût alimentaire du kilo de croit : coût des aliments nécessaires pour produire un kilo de poids vif : prix du kilo d’aliment consommé x indice de consommation

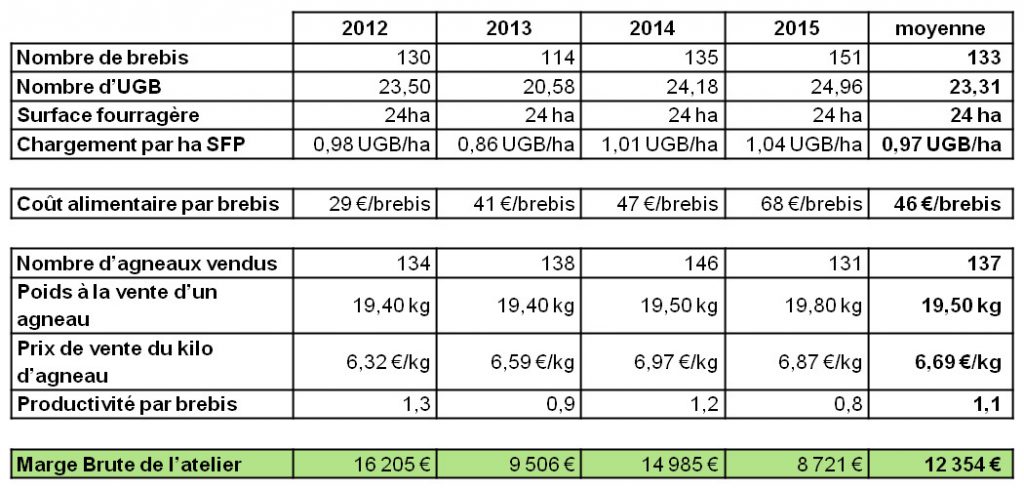

Ovins

- 125 à 150 brebis (races Texel et Vendéenne)

- 100 à 200 agneaux vendus par an à une grande surface locale

- Alimentation : 16 ha prairies permanentes (pâturage >> fauche) + 8 ha parcours volailles (entretien par le pâturage ou par la fauche) + autoconsommation (un peu de Blé et de Féverole) + achats de concentrés

- Période de pâturage : de mi-février à mi-novembre

- Période d’agnelage : toute l’année, par lots, pour fournir régulièrement la grande surface

Comment les associés du GAEC des Bergers ont réussi à maîtriser les adventices avec moins d’herbicides

Découvrez au travers de cette vidéo leur témoignage et leur démarche. Un zoom pédagogique présente les leviers agronomiques mis en place par les associés pour réduire la pression du gaillet et de la folle avoine.