5 sources de souffrances en maraîchage identifiées :

Souffrances liées au terrain.

Les points de tension liés au site sont nombreux : avoir de l’eau en quantité, une proximité des circuits de vente, une topologie adaptée au maraîchage (si possible pente douce) et présentant un habitat ou un espace constructible. Ces terrains sont difficiles à trouver et les nécessités de la commercialisation impliquent souvent de se rapprocher des centres urbains. Dans ces conditions, les terrains deviennent chers, ce qui oblige à faire des compromis, voire à abandonner avant même l’installation.

Souffrances liées aux aléas du climat

Les aléas du climat transparaissent comme une des principales sources de difficultés en maraîchage. Une mauvaise saison, une culture anéantie par la grêle, une tempête qui détruit une serre : autant de contraintes peu prévisibles qui vont venir impacter directement la santé économique de la ferme, voire la santé mentale et physique des paysans. Les systèmes diversifiés semblent plus résilients aux intempéries, au moins économiquement.

L’exposition à la chaleur augmente la fatigue ressentie par les corps. Elle peut être à l’origine d’effets sur la santé (crampes, déshydratation, épuisement…) Il existe des solutions (modifications des temps de travail, agroforesterie, etc.) Une thématique à ne pas éluder dans ce contexte de changements climatiques.

Souffrances liées aux corps au travail.

La comparaison du sentiment de pénibilité physique avec les temps de travail obtenus par semaine lors des pics de travail a montré que ce n’était pas la quantité horaire de travail qui crée la pénibilité. Un constat qui fait écho aux résultats de l’étude de l’Ardear Paca (2016). Il est à noter que le temps de travail estimé prend aussi en compte le travail administratif et de commercialisation, des tâches peu physiques. La quantité horaire de travail peut néanmoins impacter la capacité de repos des maraîchers et maraîchères et amener ou aggraver des problèmes de santé.

Les tâches répétitives, les postures, le port de charges lourdes vont venir créer/aggraver des lésions dans les muscles ou les ligaments causant des douleurs qui peuvent devenir chroniques si on ne laisse pas le temps aux corps de se reposer.

La pratique régulière d’une activité physique réduit les risques. Maintenir un corps plus fort et plus souple que ce que demande la tâche à accomplir, travailler intelligemment, s’outiller de façon adaptée, limiter les déplacements de charges lourdes : autant d’éléments à considérer pour réduire au maximum l’usure du corps.

Des formations existent pour aider les paysan.nes à améliorer l’ergonomie de leur travail. Elles ne sont pas très suivies, par manque de temps et de sensibilisation. Le choix de mettre en avant la santé physique et le temps de repos n’est pas souvent fait. Au contraire, les maraîchers et maraîchères en difficulté suivis par Solidarité Paysans font souvent le choix de sacrifier leur santé physique pour recouvrer une rentabilité économique. Un constat à relier avec la minimisation de leur souffrance et la culture de l’effort présente dans le monde agricole.

Des formations existent pour aider les paysan.nes à améliorer l’ergonomie de leur travail. Elles ne sont pas très suivies, par manque de temps et de sensibilisation. Le choix de mettre en avant la santé physique et le temps de repos n’est pas souvent fait. Au contraire, les maraîchers et maraîchères en difficulté suivis par Solidarité Paysans font souvent le choix de sacrifier leur santé physique pour recouvrer une rentabilité économique. Un constat à relier avec la minimisation de leur souffrance et la culture de l’effort présente dans le monde agricole.

La fatigue physique est un phénomène connu en maraîchage. Le métier est rude, aspect souvent vécu comme une fatalité, inhérente au maraîchage. Durant les entretiens avec Solidarité Paysans, les problèmes de santé physique chez les maraîchers et maraîchères en difficulté ont été cités de façon appuyée.

Le stress de la trésorerie.

La trésorerie est une grosse source de préoccupation et de stress. Un manque de trésorerie implique d’être toujours sur le fil, constamment vulnérable face aux aléas (pertes de récoltes, mévente, incapacité à travailler etc.) et aux difficultés économiques qui peuvent en résulter. Une situation extrêmement stressante pour les maraîchers et maraîchères, aggravée par la fatigue mentale due au travail parfois éreintant qui paraît ne pas donner de résultats économiques.

En l’absence de fonds de roulement, la moindre difficulté peut rapidement devenir catastrophique. S’y ajoute la honte de ne pas s’en sortir économiquement, en particulier chez les maraîchers et maraîchères ayant repris l’exploitation de leurs parents, et qui ont donc souvent l’impression de ne pas être à la hauteur de l’héritage qu’on leur a confié.

“Les” isolements.

Le maraîchage est un métier qui limite souvent le temps disponible et les interactions sociales. Cela peut engendrer ou aggraver des conflits qui sont considérés comme la deuxième cause de mal être chez les agriculteurs, d’après une étude de Solidarité Paysans (2016). Les entretiens ont permis de distinguer trois types d’isolements :

- L’isolement par rapport au voisinage considère le voisinage direct, les habitants de la même commune et voisins de tous milieux, sans lien direct avec la paysanne ou le paysan. Plutôt lié à l’ancrage dans le territoire de la paysanne ou du paysan, cet isolement peut se traduire par un sentiment d’exclusion mais aussi par des conflits ouverts avec un ou plusieurs membres du voisinage. L’inclusion dans des collectifs ou associations telles que les Civam, AFocg ou Adear limite ce sentiment d’exclusion.

- L’isolement professionnel -le plus présent chez les enquêtés-correspond aux mauvaises relations avec un collègue, une instance, une banque, un fournisseur, un client (négociant, membre de l’Amap…), etc. Source de fatigue mentale, il peut impacter la santé économique. Ne pas se sentir reconnu dans son travail et ses difficultés peut entraîner les paysannes et paysans vers le burn-out. L’accumulation de courriers administratifs non ouverts ressort comme un des indicateurs principaux d’une situation de crise déjà avancée, où il devient urgent d’intervenir auprès de la paysanne ou du paysan.

- Isolement personnel. Moins présent dans les entretiens que l’isolement professionnel, ce fut néanmoins un élément capital dans les entretiens réalisés avec Solidarité Paysans. Le métier de maraîcher implique souvent une certaine solitude (surtout en exploitation individuelle) due à un rythme de travail excessif ou décalé. La fatigue liée à la charge physique du travail, au stress des intempéries ou de la trésorerie vient limiter les échanges avec les amis et la famille.

Les situations des maraicher.ères sont complexes et les souffrances ici évoquées souvent entremêlées. Par exemple, un terrain d’installation inadapté au maraîchage va aggraver l’impact d’un aléa climatique sur les cultures, entraînant des difficultés économiques. Pour compenser ces aléas, le paysan décidera de travailler plus fort et plus longtemps, diminuant d’autant un temps de repos déjà limité par la distance avec les circuits de vente. La surcharge de travail et le manque de temps peuvent pousser à l’isolement, lequel empêchera de recevoir l’aide du voisinage…

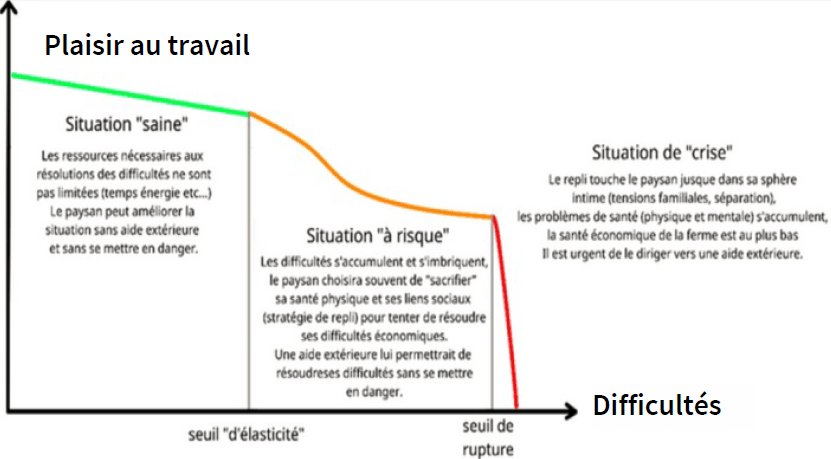

Le plaisir au travail comme indicateur.

Comment les paysans et les accompagnants peuvent-ils jauger une situation de souffrance ? Pour ce faire, nous proposons un indicateur précis et simple : le plaisir au travail. Le plaisir au travail diminue quand les difficultés s’accumulent au sein de la vie des maraîcher.ères, quand les difficultés commencent à s’imbriquer (dépassement du “seuil d’élasticité“) et que la personne ne peut plus revenir d’elle même à une situation saine sans se mettre en danger. On rentre alors dans une situation à risque.

Au-delà du “seuil de rupture” (propre à chaque paysan.ne), les risques psychosociaux deviennent prépondérants et le plaisir au travail chute brutalement (situation de crise). L’absence de plaisir au travail (ou sa faible présence) a été défini par les enquêtés de Solidarité Paysans comme un indicateur systématique des paysannes et paysans en situation de crise.

Des outils pour appréhender la souffrance:

Pour l’amélioration du diagnostic

Dans le cadre de l’amélioration du diagnostic de durabilité Civam, des modifications ont été proposées qui portent sur les indicateurs de qualité de vie, d’ancrage territorial et de transmissibilité. Elles sont décrites dans le rapport “Comment aider les collectifs de maraîchers à évaluer la durabilité socio-économique de leurs systèmes : Le cas du diagnostic de réseau Civam“.

Pour mieux aborder et accompagner des risques psychosociaux

- Le guide d’autoévaluation du burn-out en maraîchage se base sur des outils de suivi de souffrance au travail. Composé de 5 rubriques (surcharge de travail, isolement, troubles du sommeil, problèmes de santé et plaisir au travail), c’est un guide d’entretien pour les animateur.ice.s désireux de “jauger” les souffrances subies par un maraîcher, afin d’améliorer le suivi et/ou le renvoyer vers des instances capables de lui apporter une aide. Il permettra également aux paysannes et paysans de jauger d’eux mêmes leur situation.

Ces outils ont été initiés durant le stage et sont aujourd’hui en cours de finalisation grâce à la collaboration de Réseau Civam et Solidarité Paysans dans le cadre d’un CDD.

- Méthodologie : Accompagner par le collectif les maraîcher.ère.s en souffrance

Comprendre les freins et difficultés des animateur.ices à aborder et accompagner les paysan.nes est primordial. Nous espérons pouvoir bientôt proposer une méthodologie qui permettra d’aborder les souffrances au travail auprès des maraîcher.ère.s et d’animer des groupes de travail de paysan.nes sur ces thématiques. Des pistes de réflexions ont déjà été soulevées et une enquête portant sur les freins à la sensibilisation sur les souffrances au travail dans les relations animateur.ices et paysan.nes est en cours.

Un article de Théophile Duchâteau, Solidarités Paysans, ex-FRCivam Occitanie.

Contact : theophile.duchateau@agroparistech.fr,

Initialement paru dans La Lettre de l’Agriculture Durable n°99

Et pour aller plus loin sur le thème du travail, découvrez le projet de recherche-action “Transaé” et ses résultats